О православии

Вы здесь

Октябрь

- 18 сентября/1 октября -- "Целительница"

- 24 сентября/7 октября -- Мирожская

- 29 сентября/12 октября -- Ярославско-Смоленская

- 1/14 октября -- "Крупецкая", Псково-Покровская, Касперовская, "Кукузелисса"

- 7/20 октября -- Псково-Печерская "Умиление"

- 10/23 октября - Акафистная-Зографская

Икона Пресвятой Богородицы, именуемая “Целительница”

18 сентября/1 октября

Икона Божией Матери «Целительница» является одной из древнейших (VI век). Другая икона с таким же наименованием прославилась чудесами в XVIII столетии. В книге святителя Димитрия Ростовского «Руно орошенное» содержится следующий рассказ о чудесном знамении Богоматери.

Клирик Наварнинской Церкви Викентий Бульвиненский имел благочестивую привычку при входе и выходе из церкви преклонять колена пред образом Божией Матери и произносить краткую молитву: «Радуйся, благодатная! Господь с Тобою! Блаженно чрево, носившее Христа, и сосцы, питавшие Господа Бога и Спаса нашего!»

Однажды этот благочестивый клирик заболел опасной болезнью: у него начал гнить язык, и боль была настолько сильна, что он терял рассудок. Придя в себя, больной мысленно прочитал свою обыкновенную молитву к Богородице и тотчас у изголовья увидел прекрасного юношу. Это был Ангел-Хранитель. С состраданием взирая на больного, Ангел воззвал к Пресвятой Богородице, вознося Ей молитву об исцелении. Вдруг явилась Сама Матерь Божия и послала знамение Своей неизреченной милости: больной почувствовал себя совершенно здоровым, пошел в церковь и стал на клиросе вместе с поющими.

Молитва

Приими, о Всеблагословенная и Всемощная Госпоже Владычице Богородице Дево, сия молитвы, со слезами Тебе приносимыя от нас, недостойных раб Твоих, ко Твоему цельбоносному образу пение возсылающих со умилением, яко Тебе Самой зде сущей и внемлющей молению нашему. По коемуждо бо прошению исполнение твориши, скорби облегчаеши, немощным здравие даруеши, разслабленныя и недужныя исцеляеши, от бесных бесы прогоняеши, обидимыя от бед избавляеши, прокаженныя очищаеши и малыя дети милуеши: еще же, Госпоже Владычице Богородице, от уз и темниц свобождаеши и всякия многоразличныя страсти врачуеши: вся бо суть возможна ходатайством Твоим к Сыну Твоему, Христу Богу нашему. О Всепетая Мати, Пресвятая Богородице! Не престай молитися о нас, недостойных рабех Твоих, славящих Тя и почитающих Тя, и поклоняющихся со умилением Пречистому образу Твоему, и надежду имущих невозвратну и веру несумненну к Тебе, Приснодеве Преславней и Непорочней, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Мирожская икона Божией Матери

24 сентября/7 октября

В Пскове, при устье реки Мирожи, находится Спасский мужской монастырь, основанный в 1156 г. До революции в нем хранилась чудотворная икона Знамения Богородицы Мирожской. Пресвятая Богородица изображена на ней стоящей во весь рост; по правую руку в молитвенном виде изображен благоверный кнзяь Псковский Довмонт, во святом крещении Тимофей, а по левую в том же виде супруга его, княгиня Мария Димитриевна. Икона сия прославилась 24 сентября 1567 г. чудесным излиянием слез и другими чудотворениями во время морового поветрия, бывшего в Пскове при царе Иоанне IV Васильевиче. В честь Мирожской иконы Богородицы составлена особенная церковная служба, которая была напечатана в 1666 г.

Ярославско-Смоленская Икона

29 сентября/12 октября

Ярославско-Смоленская икона Божией Матери - келейный образ архимандрита Троице-Сергиевой Лавры Антония. 12 октября 1642 года во время молитвы он услышал от иконы - Смоленской Одигитрии - голос: «Иду, иду в пределы града Ярославля, в новосозданный монастырь во Имя Мое». Архимандрит Антоний послал эту икону с иноком Германом в указанный монастырь, строящийся в лесу, недалеко от Ярославля. Чудотворная икона была поставлена в монастырском храме около алтаря.

Согласно преданию, в деревне Крупцы, в нескольких километрах от гор. Минска, на местном роднике в 1612 году была чудесно явлена икона Божией Матери, которую стали именовать «Крупецкой». Здесь, согласно традиции, и возвели в ее честь часовню. Прихожане изливали свои чувства образу Богоматери, утоляли жажду водой из источника. Она вытекала из–под самого алтаря, была чиста и считалась целебной. Позднее, в 1856 году, по инициативе Минского губернатора Шкляревича вместо часовни построили большую церковь и освятили в честь Покрова Пресвятой Богородицы. У входа с левой стороны в золотом киоте находился чудотворный образ Божией Матери. С 1884 года икону стали в октябре торжественно переносить в Минск и в мае – обратно в Крупцы. Более семи месяцев в году она пребывала в минской Покровской (Крестовой) церкви архиерейского подворья.

Печальна судьба обоих храмов. Первый в 1936 году разобрали работники местного колхоза. И до сих пор неизвестно, куда девалась Крупецкая икона Божией Матери, так как Покровскую (Крестовую) церковь архиерейского подворья разрушили и на ее месте возвели Дом Красной Армии (ныне Дом офицеров) – на улице Скобелевской (теперь Красноармейская).

Но не заросла народная тропа к источнику. В Крупцы постоянно приезжали люди, чтобы умыться и испить воды, особенно помогающей, от глазных болезней. С осени 1992 года у источника стали совершать молебны. Из–под купола–маковки, увенчанного крестом, люди и теперь берут воду. В будущем здесь планируется соорудить целый приходской комплекс.

Псково-Покровская икона

1/14 октября

Празднование этой иконы установлено в память чудесного избавления Пскова от нашествия войск польского короля Стефана Батория в 1581 году. Во время осады в город с крестным ходом принесли чудотворную икону Успения Божией Матери из Печерского монастыря. Накануне решающего сражения благочестивому слепому старцу Дорофею-кузнецу было видение Пресвятой Богородицы на том месте, где враги готовили приступ - в углу крепости у монастыря в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Пресвятая Дева явилась старцу Дорофею в предстоянии русских святых - равноапостольного князя Владимира и Псковских князей Всеволода-Гавриила и Довмонта-Тимофея, преподобных Антония Киево-Печерского, Корнилия Псково-Печерского, Евфросина Спасоелеазарского и Саввы Крыпецкого, блаженного Николая Псковского и святителя Нифонта, архиепископа Новгородского, строителя Псковского Спасо-Мирожского монастыря.

Пройдя со стороны Печор от Спасо-Мирожского монастыря через реку Великую, Богоматерь со святыми зашла в храм Покровского монастыря. Святые со слезами умоляли Пречистую Деву пощадить согрешивших псковичей и спасти город "от належащия беды". Пресвятая Богородица, обещав городу Свою милость, повелела установить на месте Ее явления Печерский образ. Во время боя полякам удалось проломить крепостную стену, но, заступлением Богоматери и святых угодников, они так и не смогли ворваться в город. После избавления от врагов благодарные жители Пскова поставили церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Для храма Покрова Пресвятой Богородицы в углу на проломе был написан Псково-Покровский образ Богоматери, получивший также название "Явление Божией Матери старцу Дорофею". Явление Пресвятой Богородицы произошло 7 сентября, а празднование Псково-Покровской иконы установлено 1 октября (14 по новому стилю). Празднику Пресвятой Богородицы составлена особая служба.

Тропарь

Днесь светло красуется Богоспасаемый град Псков и вся страна Российская пришествием Матери Бога Вышняго на избавление града сего от варварскаго пленения. Услыша плач и слезы раб Своих, скоро приклонися на мольбу к Сыну Своему и Богу нашему, и молением Своим гнев Божий укроти и весь мир просвети, и град сей от скорби на радость пременй. О, дивному знамению, како Пресвятая Владычице прииде на воздусе и в церковь Свою и на забрало града Пскова и призва угодников своих, благоверных князей, и поноси в людех беззаконие. И Своею пречистою рукою указоваше на поганаго злаго варвара и его совет на разрушение. Возвеселися, Богоспасаемый граде Пскове и все Православие, имеюще такову Заступницу непобориму. Днесь притецем, вернии, в дом спасительный Владычицы Богородицы, светло празднуя, и ко святому Ея образу со слезами припадем, вопиюще и глаголюще: О Всемилостивая Госпоже Владычице Богородцие, молися Сыну Своему Христу Богу нашему спасти православныя люди и град сей избавити от огненнаго запаления и от нахождения поганых и междоусобныя брани, и спасти души наша яко Милосердая.

Икона Пресвятой Богородицы “Касперовская”

29 июня/12 июля, 1/14 октября и

в среду Светлой Седмицы

В конце XVI века Касперовская икона Богоматери перенесена из Трансильвании сербом, поселившимся в Ольвиопольском уезде Херсонской губернии. Переходя от родителей к детям в благословение, эта икона в 1809 году досталась госпоже Касперовой, деревня которой Ново-Ивановка находится на правом берегу Днепра. В 1840 году, в феврале, Касперова, имея много горестей, долго ночью молилась и в это время увидела, что икона, старая, ветхая, от времени потемневшая, так что трудно было разобрать черты, вдруг обновилась и лики Богородицы и Спасителя стали просветлевшими, какими и до сего времени остались. Вскоре многие случаи исцелений и других благодатных, от иконы бывших, чудотворений обнаружили дивную силу иконы и прославили ее. По исследовании многочисленных разных чудес икона была признана чудотворною. Со всех сторон начали приходить страждущие и недугующие, нуждающиеся в небесной помощи.

В 1852 году жители г. Херсона испросили позволение совершать ежегодно, в праздник Вознесения Господня, крестный ход с чудотворною иконою. Во время войны 1853—1855 годов с чудотворною иконою был крестный ход в Одессе, в виду неприятелей, обложивших город, и город остался невредим. Это было принято за знамение особенного покровительства Божией Матери, и тогда же решили “в поучение потомству сделать это событие незабвенным и день 1 октября праздником священнейшим”. Чудотворная икона ежегодно с крестным ходом приносится из с. Касперовки в г. Одессу и остается там с 1 октября до четвертого дня Пасхи, а с праздника Вознесения пребывает до 29 июня в г. Херсоне; с 1-го же июля по 1 августа — в г. Николаеве. Во всех этих городах пред чудотворною иконою по пятницам читается акафист Пресвятой Богородице.

Касперовская икона древней живописи, масляными красками на холсте, наклеенном на доску; по сторонам, на краях иконы, изображены с одной стороны св. Иоанн Предтеча, а с другой — мученица Татьяна; икона имеет 7 вершков в вышину и 6 в ширину. Божия Матерь изображена держащею на левой руке Предвечного Младенца, у которого в правой руке свиток. На иконе художественной работы золотая риза, убранная жемчугом, алмазами, бриллиантами, рубинами и изумрудами.

"Приходская жизнь", июль 2002 г.

Икона "Кукузелисса"

1/14 октября

Икона Божией Матери Кукузелиссы, то есть, Кукузелевой, носит свое название от Кукузеля.

Иоанн Кукузель родился в XII веке в Диррахии. В детстве, оставшись сиротою, он поступил в придворную Константинопольскую школу, где обратил на себя особенное внимание императора Комнена чрезвычайно нежным голосом, миловидностью и отличными дарованиями, так что сделался наконец единственным придворным певцом. Но среди ласк, расточаемых юному певцу, и среди всех очарований придворной жизни, сердце его томилось неизъяснимым для него чувством тайной грусти и равнодушия ко всем удовольствиям жизни.

Иоанн Кукузель родился в XII веке в Диррахии. В детстве, оставшись сиротою, он поступил в придворную Константинопольскую школу, где обратил на себя особенное внимание императора Комнена чрезвычайно нежным голосом, миловидностью и отличными дарованиями, так что сделался наконец единственным придворным певцом. Но среди ласк, расточаемых юному певцу, и среди всех очарований придворной жизни, сердце его томилось неизъяснимым для него чувством тайной грусти и равнодушия ко всем удовольствиям жизни.

Чувство грусти и недовольства усилилось в нем еще более после того, как он узнал, что император замышляет для него брак. Иоанн решился бежать из столицы и скрыться в какую-нибудь отдаленную пустыню. В это время с Афонской Горы прибыл в столицу игумен Лавры св. Афанасия по своим монастырским делам. Увидев его случайно, Иоанн сблизился с ним и открыл ему свое расположение и свои намерения. Старец одобрил и благословил их. Вслед за ним Иоанн скрылся из столицы и в виде странника явился на Святую Гору к лаврским вратам. На вопрос привратника: кто он, откуда и чего ему надобно?—Иоанн отвечал, что он— простолюдин, пастух, и хочет быть монахом. — Молод еще,—заметил привратник.— «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей» (Плач Иеремии III, 27), отвечал скромно Иоанн.

Он был принят в обитель и пострижен, и ему поручили пасти на горных пажитях монастырское стадо. И вот с этою новою обязанностью Иоанн получил беспрепятственную возможность погружаться в богомыслие и молитву.

Между тем император, огорченный бегством своего любимца, послал нарочных для отыскания его; но Иоанн, покрываемый Богом, остался в совершенной неизвестности. Однажды, сидя в глубоком раздумье при своем стаде и думая, что никого нет в пустыне и никто не слышит его, пастух-певец начал петь, как бывало, знакомые божественные гимны, и ангельский голос его переливался и замирал далеким эхом на пустынных высотах Афона. Долго и в сладость пел умилившийся Иоанн, не подозревая того, что его слушал один пустынник, скрывшийся близ него в дикой трещине. Дивное пение сладкозвучного певца потрясло сердце строгого пустынника, растрогало его до слез и произвело благодатное впечатление на его растеплившуюся душу. Во все время, пока пел Иоанн, пустынник не сводил с него глаз, не понимая, откуда взялся в пустыне такой ангельский голос, такой неслыханный певец. Вслед затем пустынник отправился в Лавру и известил игумена о дивном пастухе и о его трогательном пении. Вызванный из сокровенной пустыни, Иоанн, заклинаемый Богом, открылся игумену, что он—придворный сладкопевец Иоанн.

Вследствие слезной просьбы скромного Иоанна, настоятель оставил его при прежнем пастушеском послушании; однако счел нужным отправиться в Константинополь для сообщения императору о неожиданном открытии.

Выслушав внимательно подробный рассказ игумена об Иоанне, император прослезился и сказал с чувством: «Жаль мне единственного певца! жаль мне моего Иоанна! Но если он уже постригся, нечего делать: спасение души дороже всего; пусть молится о моем спасении и о царстве моем». Получив такое приятное известие, Иоанн выстроил себе келию с церковью во имя св. Архангелов и, уединяясь в ней шесть дней недели, в воскресенье и в другие праздники приходил в собор, становился на первый клирос и умилительно пел в числе других певцов.

Однажды, пропевши в Акафистную субботу акафист, после бдения он сел в форму (братское седалище) напротив иконы Богоматери, пред которою читался акафист и тонкий сон успокоил его утомившиеся чувства.

Вдруг кроткий голос произнес: «Радуйся, Иоанн!» Иоанн смотрит: пред ним стояла Богоматерь в сиянии небесного света. «Пой и не переставай петь,—продолжала Она,—Я за это не оставлю тебя». Сказав это, Богоматерь положила в руку Иоанна червонец и стала невидима.

Объятый чувством невыразимой радости, Иоанн проснулся и действительно нашел в правой своей руке червонец (златницу). Со слезами благодарности благословил он неизреченную милость к нему Царицы Небесной. Червонец привешен был к иконе Богоматери, пред которою Иоанн пел и удостоился небесного явления.

От этой иконы и от самой златницы совершались поразительные чудеса.

Икона Кукузелисса (называемая также и Экономиссою) стоит в Лавре св. Афанасия на Афоне местною в приделе Введение во храм Пресвятой Богородицы; пред нею постоянно горят три неугасимые лампады.

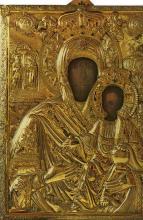

Икона: Богоматерь Кукузелисса. Монастырь Ватопед, Афон (Святая гора Афон)

Псково-Печерская – Умиление

7/20 октября

За несколько дней до осады Пскова Стефаном Баторием в 1581 году, вслед за чудесным явлением Божией Матери старцу Дорофею, вызван был Псково-Печерского монастыря игумен Тихон для священнодействия на указанных Богородицей местах со св. иконами Успения и Умиления Псково-Печерской Богоматери. По благодати Божией и заступлением Пресвятой Девы Псков избавился от опустошения, а обитель Печерская от разгромления. Празднество чудотворной Псково-Печерской иконе установлено на 7 октября в память избавления Пскова от нашествия в 1812 году французов; оно совершалось с крестным ходом вокруг города.

©"Приходская жизнь", октябрь 2001 г.

Акафистная-Зографская икона

10 / 23 октября

Римские папы всячески старались подчинить своей власти православный Восток, и некоторые из греческих императоров усердствовали помогать им в этом. Католикам хотелось, чтобы св. Афонская гора, которая считалась оплотом Православия, ранее других мест подчинилась римскому епископу. Явившись в обителях Святой Горы, они начали всякими путями склонять иноков к подчинению. Были случаи увлечения, но большая часть иноков с твердостью обличали ревнителей папы в святотатственном присвоении им себе прав наместничества Христова. И Господь Сам и Его Пресвятая Матерь помогали инокам в отстаивании Православия.

Так, вблизи Зографского монастыря подвизавшийся в уединении некий старец пел акафист Пресвятой Богородице пред Ее иконою и вдруг услышал голос от иконы: «Радуйся и ты, старец Божий!» Старец затрепетал от страха. «Не бойся, - продолжал голос от иконы, - но иди скорее в монастырь и объяви игумену и братии, что враги Сына Моего и Мои уже близко. Кто слаб в духе терпения, тот пусть скроется, пока пройдет искушение; но желающие страдальческих венцов пускай остаются». Старец поспешил в монастырь, но едва он вошел туда, как икона, от которой он слышал голос, уже явилась впереди него. Инок взял ее и с нею явился к игумену. Тогда чувствовавшие себя слабыми из братии скрылись в горы, а 26 иноков, в том числе настоятель и сам старец, остались в монастыре и заперлись в башне. Латиняне скоро явились и сначала стали убеждать отпереть монастырские ворота и признать папу главой всей Церкви, обещая за это всякие милости. «У нас глава Церкви - Христос, - отвечали иноки с башни, - и мы все скорее умрем, чем дозволим осквернить святость этого места вашим насилием». – «Так умирайте же!» - с яростью воскликнули латиняне и, обложив башню хворостом, зажгли; иноки, благословляя Бога, предали Ему свой Дух. Это было 10 октября 1276. Икона, от которой старец слышал голос, находилась при страдальцах и найдена под пеплом совершенно невредимой.

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ

Адрес нашего Собора

Оформить подписку

Все материалы, публикуемые на нашем сайте, защищены законом об авторском праве. Вы можете свободно использовать их,

проявляя должное к ним уважение и приводя ссылку на Свято-Иоанно-Предтеченский Собор в Вашингтоне, О.К.